文具はさみで髪を切っても大丈夫なのかと疑問を持つ方は少なくありません。髪を切るはさみの違いや使ってはいけない理由、ヘアカット用はさみの素材比較などを理解しておくことはとても重要です。文具はさみで切ると髪が傷む可能性があり、前髪を切るとどうなるのか、また代用できるかどうかについても多くの人が知りたいポイントです。さらに100均の道具を選んだ場合の失敗例と対策や、髪用はさみの価格帯の違いを知ることで、自分に合った正しい選択ができるようになります。本記事では文具はさみ髪というキーワードで検索している読者に向けて、客観的な解説をまとめます。

- 文具はさみと髪を切るはさみの違いが理解できる

- 文具はさみを使うリスクと傷む原因がわかる

- ヘアカット用はさみの素材や価格帯を比較できる

- 代用や100均はさみの注意点を把握できる

文具はさみで髪を切るとどうなる?

- 髪を切るはさみの違いを比較

- ヘアカット用はさみの素材比較の要点

- 髪用はさみの価格帯と選び方

- 100均のすきバサミの注意点

髪を切るはさみの違いを比較

紙や布を切るために作られた文具はさみと、髪を切るために設計されたヘアカット用はさみの間には、構造的にも性能的にも大きな違いがあります。まず、文具はさみは厚みのある紙や樹脂などを切断する目的で作られているため、刃の角度が大きく、毛髪のような細い繊維を捉えると潰すように切ってしまいます。一方、髪専用のはさみは毛髪の断面をつぶさず、まっすぐにカットできるよう刃先が精密に研がれています。

また、切れ味の持続性にも差が見られます。文具はさみは紙を繰り返し切ることで刃先が摩耗していきますが、髪は摩擦が少ないため、本来であれば鋭利な状態を長く保てる素材が選ばれています。結果として、髪用はさみを使用することで断面がなめらかになり、光沢を維持しやすくなるとされています。逆に文具はさみでカットすると断面がギザギザになり、光を乱反射させて毛先がパサついて見えることがあります。

美容学の専門書では、枝毛や切れ毛の原因のひとつに「不適切な道具でのカット」が挙げられており、特に文具はさみの使用はリスクが高いと説明されています。このように、表面的には似た形状でも、使用目的に応じた刃の設計や研磨技術の違いが仕上がりに直結します。

文具はさみは毛髪用の刃角度とは異なるため、切断面が粗くなりやすく、枝毛の発生率が高まると指摘されています。

ヘアカット用はさみの素材比較の要点

ヘアカット用のはさみは、作られている素材によって切れ味や長持ち度、さびにくさが大きく変わります。例えば「ステンレス製」は水に強くて手入れしやすく、家庭用からプロ用まで幅広く使われています。「モリブデン入りのステンレス」はステンレスよりも摩耗に強く、プロが長時間使う場面に向いています。「コバルト入りの鋼材」はさらに硬くて切れ味が長持ちしやすく、理美容師がメインで使うことが多い素材です。最近では「粉末冶金鋼」という、粒子を細かくして固めたハイエンドな素材もあり、切れ味が安定して欠けにくい特徴を持っています。

一般的にステンレス製は数千円程度から手に入りますが、コバルト入りや粉末冶金鋼を使ったはさみは数万円以上になることもあります。価格差は、素材そのものの性能に加えて、仕上げの精度や職人の研磨技術の違いによるものです。プロの美容師が高価なはさみを選ぶのは、一日に何十回も使うため、切れ味の持続性や髪への負担の少なさが仕事の質に直結するからです。

一方、家庭で月に数回、前髪や毛先を整える程度なら、ステンレス製でも十分に使えます。ただし、長く使っても切れ味が落ちにくいものを求めるなら、モリブデン入りやコバルト入りのタイプを選ぶのがおすすめです。使う頻度や目的に応じて、素材を選ぶことが失敗しないコツといえます。

| 素材カテゴリ | 特徴 | 価格の目安 | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|

| ステンレス系 | さびにくく扱いやすい。切れ味は一般的 | 低〜中 | 家庭の前髪カットや初心者向け |

| モリブデン入り | 摩耗に強く、長持ちしやすい | 中 | セルフカットに慣れた人やセミプロ |

| コバルト入り | 硬度が高く切れ味が長持ちする | 中〜高 | 美容師や理容師などプロの現場 |

| 粉末冶金鋼 | 切れ味が安定し欠けにくい | 高〜最高 | 高精度を求めるプロフェッショナル |

選び方の基準はとてもシンプルです。使用頻度が少ないならステンレス製、切れ味の持続性を重視するならモリブデン入り、毎日たくさん使うならコバルト入りや粉末冶金鋼が適しています。価格だけで判断するのではなく、自分の使い方や必要な性能を考えて選ぶと、長く満足できるはさみを手に入れることができます。

素材ははさみの性能を決める大事な要素です。安さだけでなく、使う頻度や目的に合わせて素材を選ぶと、失敗しにくくなります。

髪用はさみの価格帯と選び方

髪用はさみの価格は、家庭用の数百円程度からプロ用の数十万円まで幅広く存在します。この価格差はブランド料だけでなく、刃の素材、加工精度、持ち手の設計、研ぎ直しのしやすさなど複数の要因によって生まれます。用途や頻度に応じて適切な価格帯を選ぶことが大切です。

家庭用のはさみは、100円ショップやドラッグストアで数百円から数千円程度で入手できます。安価なものは手軽ですが、刃の精度が低いため切れ味が落ちやすく、髪が引っかかるなど仕上がりに差が出る傾向があります。一方、貝印など大手メーカーの1,000~2,000円前後の製品は、耐久性や切れ味が安定しており、家庭で定期的にセルフカットする人に適しています。使用頻度が低く前髪を少し整える程度なら低価格帯で十分ですが、長期的に快適に使いたい場合は中価格帯を検討すると良いでしょう。

プロ用の理美容はさみは、相場が数万円から十数万円に及びます。業界調査によると、美容師が日常的に使うはさみの平均価格帯は3~5万円程度で、こだわる人は10万円以上の製品を選ぶこともあります。例えば国内大手メーカーの光シザーズでは、エントリーモデルが3.5万円前後、主力製品は5~10万円、最高級モデルは20万円超と価格帯が広く設定されています(出典:商品紹介:[株式会社ヒカリ]美容師、理容師向けプロ用シザー )。高価な理由は、コバルト合金や粉末鋼といった高性能素材の採用、職人による精密な研磨・調整などにあり、切れ味の持続性や耐久性が飛躍的に高まります。

選ぶ際に重視すべきポイントは以下の通りです。

- 用途:前髪だけ整えるのか、全体を本格的にカットするのか

- 素材:家庭用ならステンレスで十分、プロ用はコバルト合金や粉末鋼で切れ味が長持ち

- 持ち手:長時間使用するならオフセットや3Dハンドルが疲れにくい

- メンテナンス:家庭用は買い替え前提、プロ用は研ぎ直しやアフターサービスが必須

家庭用では「価格と手軽さのバランス」、プロ用では「投資対効果と作業効率」が重要な判断基準です。プロ用は初期費用が高額でも、研ぎ直しをしながら10年以上使えるケースもあり、長期的にはコストパフォーマンスが高いと評価されています。逆に安価すぎるはさみは仕上がりに不満が出たり、髪を傷めたりする可能性があるため注意が必要です。

価格は性能の目安の一つですが、「高ければ良い」とは限りません。家庭用とプロ用、それぞれの用途に応じて最適な価格帯を選ぶことが失敗しないコツです。

100均のすきバサミの注意点

低価格で入手しやすい100均のすきバサミは、ちょっとしたメンテナンス用途として注目されがちですが、製造工程や刃の精度、素材の管理が限定的になりやすいという前提を理解しておく必要があります。一般的に低価格帯のはさみは刃先の研磨工程が簡略化されやすく、刃角(刃の角度)やベベル(刃の斜面)のムラ、シザーズの合わせ精度(2枚の刃が重なる軌跡の一致度)に誤差が生じやすいとされます。こうした誤差は「噛み込み」(刃が途中で引っかかる現象)や「逃げ」(髪が刃から滑って切れない現象)を招き、結果として毛髪を鋏断ではなく圧潰剪断(押しつぶして千切る)し、断面の荒れにつながります。

すきバサミは「カット率」(1回の開閉でどれだけ毛量を間引くかの割合)によって仕上がりが大きく変わりますが、低価格品ではこのカット率が表示値よりもばらつきやすく、同じエリアを同じ回数通しても結果の予測が難しい傾向があります。さらにはコーム状の刃(セレーション)のピッチや山形の精度が不均一だと、毛束の内部で間引きが局所的に集中し、表面に段差状のスジやスカスカな部分が生じることがあります。前髪や顔周りなど視認性が高い部位でこの現象が起きると、スタイリングの再現性が低下し、ヘアセット剤での誤魔化しも効きにくくなります。

素材面では、一般的なステンレス鋼が採用されることが多いものの、熱処理(焼入れ・焼戻し)条件や表面処理の最適化が限定的であると、刃先強度や耐摩耗性が十分に確保できない場合があります。刃が早期に鈍化すると、使用のたびに切断抵抗が上がり、さらなる断面荒れや引っかかりが増幅する負のループに陥りやすくなります。また、センターネジのトルク管理が甘いと開閉テンションが不安定になり、作業中に緩むことで切れ味や操作感が急変する可能性もあります。

以上の特性を踏まえると、100均のすきバサミを用いる場合は、使用目的を「応急的なボリューム調整」に限定し、根元付近を避けて毛先寄りのゾーンで少量ずつ、開閉回数を最小限にとどめる運用が無難です。特にハチ周りや表面のレイヤーは段差が表面化しやすいエリアのため、過度なセニングは避けるべきとされています。可能であれば、カット前にカット率の目安を紙やウィッグで試し、刃の引っかかりや毛束の抜け落ち具合を確認してから本番に臨むとリスクを抑えられます。

根元付近への多用は厳禁です。短い毛が内部に多数生まれ、全体が膨らむ、表面にチクチクと短い毛が出る、まとまりが失われるなどのトラブルにつながりやすいとされています。

| 確認ポイント | 目安 | 起こりやすい不具合 |

|---|---|---|

| カット率の安定性 | 紙束テストで均一 | ばらつき→段差・スカスカ |

| 開閉テンション | 途中で変化しない | 緩み→引っかかり・噛み込み |

| 刃先の滑走感 | 毛束が逃げない | 逃げ→ムラ・切り残し |

文具はさみで髪を切るのはおすすめできない理由

- 文具はさみを使ってはいけない理由

- 文具はさみで切ると髪が傷む根拠

- 文具はさみで前髪を切るとどうなる?

- セルフカットの失敗例と対策

- 文具はさみで代用できるのか限界を解説

- 文具はさみで髪を切る結論と正しい対応策

文具はさみを使ってはいけない理由

文具はさみは、コピー用紙や厚紙、OPPフィルム、布地など、比較的厚みや抵抗のある素材を対象に設計されています。刃角は耐久性と直進性を優先しがちで、毛髪のように直径約50〜100マイクロメートルの微細で弾性のある繊維に対しては過剰な圧力がかかりやすいと説明されます。毛髪はタンパク質(ケラチン)を主成分とし、表層のキューティクル(ウロコ状の層)が重なり合って内部のコルテックス(繊維状構造)を保護していますが、鈍い刃や不適切な刃角で切断すると、キューティクルのめくれや欠損が生じやすくなります。

さらに、文具はさみは刃と刃の合わせ(ハサミ特有のハサミ面の「ねじり」や「アーチ」)が毛髪用に最適化されていないことが多く、切る過程で毛束が刃の間で左右に押し出され、結果として「潰し剪断」が発生しやすくなります。このとき断面に微細な裂けやギザギザが形成され、光の乱反射により毛先が白っぽく見える、手触りがザラつく、スタイリング時に絡みやすいといった現象が増えることが報告されています。こうした微小損傷は一度起きると自然修復されず、トリミング以外では恒久的に残存しやすい点にも留意が必要です。

加えて、文具はさみのグリップやハンドル設計は剪髪動作を想定していないため、細かい角度調整や連続開閉に伴う負荷分散が十分ではありません。長時間の操作で手首や指に余計な力が入り、カットラインが不安定になりやすいこともリスク要因です。前髪や顔周りのようなミリ単位の調整が求められる部位では、この不安定さがダイレクトに仕上がりへ反映され、短く切り過ぎる、ラインが歪む、左右差が出るなどの問題につながります。

文具はさみは設計思想からして対象物が異なります。毛髪の断面品質、ラインの再現性、操縦安定性のいずれの観点でも、ヘアカット用はさみの代替にはなりにくいと理解しておくと安心です。

文具はさみで切ると髪が傷む根拠

髪のダメージは、化学処理(カラー、パーマ)、熱処理(ドライヤー、アイロン)、物理的ストレス(ブラッシング、タオル摩擦、切断)など複合的な要因から蓄積します。切断に関して言えば、刃先が鋭く、刃角が適正で、合わせ精度が高いほど、キューティクルの乱れは小さく抑えられるとされています。逆に、鈍化した刃や毛髪向きでない刃角での切断は、キューティクルのリフティング(浮き上がり)やチッピング(欠け)を誘発します。顕微鏡観察では、良好な剪断面は平滑でキューティクルの重なりが整って見えるのに対し、不適切な剪断面では層がめくれ、微細なささくれが散見される所見が報告されています。

この断面差は実用面でも影響が明確です。断面が粗いと毛先が絡みやすく、ブラッシング時の抵抗が増し、追加の機械的ダメージを誘発します。また、水分保持の面でも、キューティクルの隙間が増えることで内部の水分が抜けやすくなり、乾燥感や広がりが強まる傾向があると解説されています。結果として、枝毛・切れ毛の発生頻度が高まり、全体のツヤ低下や手触りの劣化につながります。これらはスタイリング剤やオイルで一時的に緩和できても、断面そのものの荒れは残存し、恒久的な改善には新たなカットで荒れた部分を取り除く以外の方法が取りづらいのが実情です。

なお、髪の衛生学・理美容衛生に関する公的資料でも、器具の適正管理・適正使用の重要性が強調されており、刃物の状態が不適切な場合に衛生・安全上の問題を招く可能性があるとされています。器具の目的外使用は品質だけでなく安全性の観点からも避けるべきだと考えられます(公的・公式情報に基づく一般的な見解として)。

キューティクル(毛小皮)は屋根瓦のように重なる層構造で、内側のコルテックスを守ります。刃の状態が悪いとこの瓦がめくれるイメージで捉えると理解しやすくなります。

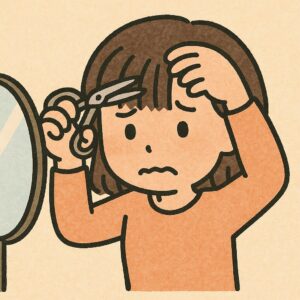

文具はさみで前髪を切るとどうなる?

前髪は顔の印象を大きく左右する部分であり、1~2ミリの長さの違いでも見た目の雰囲気が変わるほど繊細です。文具はさみで前髪を切った場合、刃の角度や切れ味が髪用のものとは異なるため、切断面が揃わず段差やギザギザが目立ちやすくなります。その結果、前髪のラインがガタつき、想定したスタイルとかけ離れてしまうことが多く見られます。

また、文具はさみは開閉の動きが直線的で、ヘアカット用のはさみのように髪を滑らせながら切る「シザーリング」動作に適していません。前髪を少しずつ斜めにずらしてカットする技術は、髪専用のはさみでこそ実現できるものです。文具はさみを使用すると、カットラインが硬く直線的になり、自然な丸みや流れを作りにくいという問題があります。

さらに、断面が荒れることで毛先が広がりやすくなり、髪が浮いたように見える場合もあります。特に湿気の多い日には毛先が跳ねたり、整髪料をつけてもまとまりにくくなったりする傾向が強まります。こうした仕上がりの不安定さは、前髪という目立つパーツにおいては非常に大きなデメリットになります。

スタイリング上も問題が生じやすく、カールアイロンやドライヤーで整えても毛先のバラつきが補正できず、結局美容室で切り直さなければならないケースも多く報告されています。結果的にコストや手間がかさみ、初めから髪専用のはさみを用いる方が合理的だと考えられます。

前髪を文具はさみで切ることは特に避けるべきです。顔の印象に直結するため、わずかな乱れも強調されやすく、修正が難しくなるリスクがあります。

セルフカットの失敗例と対策

セルフカットは手軽さが魅力ですが、失敗例も多く見られます。特に文具はさみを使った場合、以下のような典型的な失敗が起きやすいとされています。

- 思った以上に短くなってしまう

- 左右の長さや厚みが非対称になる

- 毛先が揃わずガタガタしたラインになる

- 毛量を削りすぎてスカスカになってしまう

これらの失敗は、刃の切れ味不足や開閉動作の不安定さによって髪が均一に切れないことが主な原因です。また、セルフカットでは鏡越しに角度を確認する必要があり、手の動きと視覚のズレが生じやすいことも影響しています。

対策としては、まずは専用の髪用はさみを使用することが大前提です。その上で、髪は必ず乾いた状態で少量ずつ切る、光源を正面に確保して視認性を高める、ラインを一度に仕上げようとせず複数回に分けるといった工夫が効果的です。さらに、前髪やサイドなど重要な部分は自分で切らず、美容室で整えてもらうという判断も失敗防止につながります。

セルフカットは「少しずつ整える」「専用の道具を使う」「仕上げはプロに任せる」の3つを意識することで失敗を大幅に減らすことができます。

文具はさみで代用できるのか限界を解説

文具はさみを代用品として使えるかどうかという問いには、一時的に形を整える程度なら可能という意見も存在します。しかし、長期的な視点では大きな限界があります。文具はさみは毛髪用に設計されていないため、断面の荒れや毛先の広がりが必ずと言っていいほど生じ、結果的に髪質を劣化させるリスクが高いとされています。

特に前髪や顔周りのような細かい調整が必要な部位では、仕上がりの差が顕著に表れます。また、繰り返し使用することで髪が傷み、切れ毛や枝毛が増えると、トリートメントなどのヘアケアでは補いきれないダメージが残ります。美容師が用いるはさみは数万円することもありますが、その投資が長期的には髪の美しさやスタイリングのしやすさにつながると評価されています。

一方で、どうしても応急処置として自宅で少し整えたい場合は、文具はさみを使うのではなく、最低限でもドラッグストアや通販で入手できる髪専用の安価なカットはさみを選ぶことが望ましいです。価格は数千円程度でも、文具はさみと比較すれば断面の滑らかさや扱いやすさに大きな差があります。

「代用は可能だが長期的には不適切」という認識が重要です。文具はさみは応急処置の選択肢であっても、継続的に使用する道具ではありません。

文具はさみで髪を切る結論と正しい対応策

これまで解説してきたように、文具はさみを髪に使うことには多くのリスクが存在します。刃の設計、切断面の精度、操作性のいずれの観点でも髪用はさみに劣るため、短期的には「切れたように見える」結果になっても、中長期的には髪の傷みやスタイルの乱れにつながりやすいとされています。

文具はさみを使うと断面がギザギザになり、毛先が広がる、枝毛や切れ毛が増える、前髪のラインがガタつくといったトラブルが起こりやすくなります。さらに、セルフカットの失敗例として左右非対称になったり、短く切り過ぎてしまったりするケースも少なくありません。これらは髪の健康だけでなく、日常の見た目やスタイリングのしやすさに直結する問題です。

正しい対応策としては、まず第一に髪専用のカットはさみを使用することが基本です。たとえ安価な製品であっても、文具はさみよりはるかに適した仕上がりになります。また、セルフカットを行う際には、必ず少量ずつ切る、光の当たる場所で確認しながら行う、髪を濡らした状態ではなく乾いた状態で切るといった方法が有効です。髪が濡れていると長さの見極めが難しく、乾いた後に予想以上に短くなることがあるためです。

さらに、定期的に美容室でプロにメンテナンスをお願いすることが、最も安全で確実な方法です。プロ用のはさみは高価で、専門的な研磨やメンテナンスが行き届いているため、髪の断面を美しく整えることができます。これによりダメージを抑え、長期的に髪のツヤやまとまりを維持しやすくなるといわれています。

また、セルフカットをどうしても行う場合には、100均のすきバサミではなく、ドラッグストアや通販で購入できる理美容専用の製品を選ぶのが望ましいです。価格が数千円であっても、文具はさみと比較すると明確な違いがあります。正しい道具を使うことで、髪のダメージを減らし、仕上がりの満足度を高めることが可能です。

結論として、文具はさみで髪を切ることは避けるべきです。髪の健康と見た目を守るためには、必ず専用のはさみを使用し、必要に応じてプロに依頼することが最善の対応策です。

- 文具はさみと髪用はさみは設計思想から異なるため代用不可

- 文具はさみで切ると断面が荒れ髪が広がりやすくなる

- キューティクルが損傷し枝毛や切れ毛が増える要因となる

- 前髪を切るとラインが不自然になり印象が崩れやすい

- セルフカットは失敗例が多く修正にコストがかかる

- 100均のすきバサミは精度不足で仕上がりが不安定

- 安価でも髪専用のはさみを使うことが必須

- 髪は乾いた状態で少量ずつ切るのが失敗防止の基本

- 光源を確保して確認しながら作業することが重要

- プロ用はさみは高価だが髪へのダメージを大幅に軽減

- 美容室での定期的なメンテナンスが最も安心

- 長期的に見ると専用道具の使用がコスト効率も良い

- 前髪や顔周りは特にセルフカットの難易度が高い

- 文具はさみは応急処置であっても使用非推奨

- 正しい道具選びと適切な方法が髪を守る唯一の手段